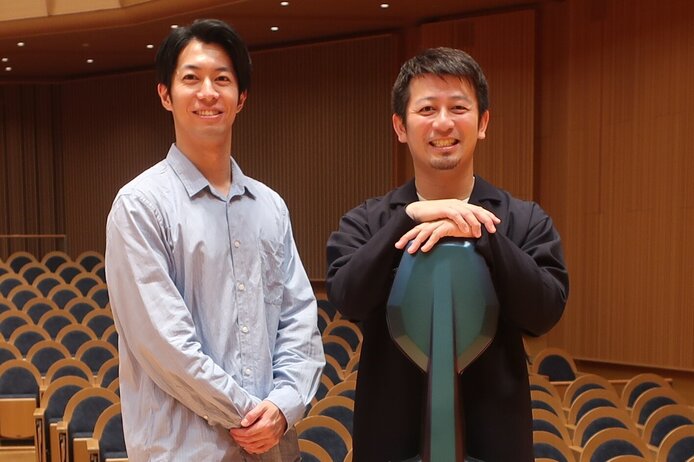

日本を代表するチェロ奏者、宮田大さんがさまざまなジャンルで活躍する一流の共演者たちとともに、ふだんのチェロ・リサイタルとは異なる、ヴァラエティに富んだ体験を提供するコンサート・シリーズ『Dai-versity』。

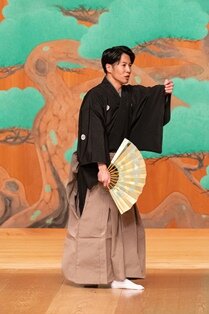

第4回のテーマは、「フランス音楽と狂言の世界」。フランス音楽を中心とする曲目に、能楽の狂言方の野村万之丞さんが舞や語りで共演する、まさに『Dai-versity』ならではの異色のプログラムです。

[聞き手/文:山崎浩太郎(音楽ジャーナリスト)]

万之丞さんは狂言方和泉流の名門、野村万蔵家の当主、九世野村万蔵を父に、人間国宝の野村萬を祖父に持つ、次代を担うホープです。

宮田:万之丞さんとは昨年(2024年)、『THE MOST DISTANT DAY FROM YOU』という朗読劇で、初めてご一緒させていただきました。自分のチェロに合わせて舞を舞われたのですが、とても音楽を大切にされながら、狂言ならではの表現をしてくださった。ブリテンの無伴奏チェロ組曲なんて難しい音楽を演奏して、すべておまかせでお願いしたのに、音楽のもつ空気を察知されながら、いちばん適した動きをされていると感じました。舞踊や言葉で表現してくださる方が隣におられると、お互いに反応しあいながら、一期一会のものに変わっていく。ぜひまた違う曲でもご一緒させていただこうと思って、今回もご無理をお願いしました(笑)。

万之丞:自分は狂言方としてまだ若手で、まずは狂言の古典をしっかり身につけることをやってきたので、舞の型を自分でつけるのは、昨年の朗読劇がほぼ初めてだったんです。狂言にも小舞といって、能の舞に似たものがあるので、それを基本にしたのですが、能楽ではないものに型をつけるのは初めてなので、ほんとうに不安でした。でも音源をいただいて聴いてみると、動きやすさや舞いやすさを感じて、自然とイメージがわいてくるところがけっこうありました。

万之丞:自分は狂言方としてまだ若手で、まずは狂言の古典をしっかり身につけることをやってきたので、舞の型を自分でつけるのは、昨年の朗読劇がほぼ初めてだったんです。狂言にも小舞といって、能の舞に似たものがあるので、それを基本にしたのですが、能楽ではないものに型をつけるのは初めてなので、ほんとうに不安でした。でも音源をいただいて聴いてみると、動きやすさや舞いやすさを感じて、自然とイメージがわいてくるところがけっこうありました。

それは、どうしてなのでしょうか。

万之丞:能楽(能と狂言のこと)の囃子というのは笛もありますが、他は小鼓と大鼓と太鼓で、打楽器が多いんです。でも、トンと打つだけではなく、手を離したときにグーッという粘りや「コミ」という間・溜めがあってポン、といく。この粘りを感じながら舞う、という動きと大さんが弓をひいていく力に、似ているものを感じました。能は、西洋でいえばオペラのようなものですと僕らはよく紹介するのですが、日本のクラシカルなものと西洋のクラシカルなもの、古くからあるものには、やはり何か通じるものがあるのではないでしょうか。朗読劇では、舞台に座っているだけの時間もあったのですが、いちばん近い特等席でチェロの音を聴くことができて、とても幸せな時間でした。

宮田:お話をうかがうと、すごくつながりを感じますね。万之丞さんには、武満徹の《オリオン》という曲で舞っていただきます。大好きな作品なので、この美しく魅力があり無重力を感じる独特の世界を多くの方に体感してほしいと思っていました。そこでお力をお借りして、すごい速さで動いているのに、あまりにも遠いのでゆっくり見えるというような、矛盾した速度感を感じていただけるようにしたいと思います。

万之丞:狂言小舞の軽やかさよりも、能の舞に寄せた重厚感を意識した型を作ってみたいですね。

また、ビゼーのオペラを山中惇史さんがアレンジした《カルメン・ファンタジー》では、万之丞さんがあらすじを語ります。

万之丞:物語の世界観やあらすじをわかりやすく表現する語りにしたいと思います。

ところで今回は、なぜフランス音楽がメインになったのでしょうか。

宮田:今回はロー磨秀さんという素晴らしいピアニストと共演させていただきます。磨秀さんはイギリス人と日本人のご両親をルーツにもつのですが、パリ国立高等音楽院のピアノ科を卒業された方なのです。そこで、フランス音楽ならではの軽快で色彩感あふれる雰囲気を味わっていただくことにしました。

宮田:今回はロー磨秀さんという素晴らしいピアニストと共演させていただきます。磨秀さんはイギリス人と日本人のご両親をルーツにもつのですが、パリ国立高等音楽院のピアノ科を卒業された方なのです。そこで、フランス音楽ならではの軽快で色彩感あふれる雰囲気を味わっていただくことにしました。

ロー磨秀さんとのデュオでは、フランスの女性作曲家でピアソラの先生でもあるナディア・ブーランジェと、ラヴェルの作品が演奏されます。

宮田:ラヴェルの《マ・メール・ロワ》をチェロとピアノだけで演奏するのは珍しいと思いますから、お楽しみに。

プーランクとビゼーでは、オーボエの若山健太さんも登場されますね。

プーランクとビゼーでは、オーボエの若山健太さんも登場されますね。

宮田:若山さんは同級生で、多彩な音色を持つオーボエ奏者です。ミュージカルのオーケストラでも活躍されていて、ドラマと音楽を結びつけた表現に長けている方なので、この2曲にぴったりなんです。

ではおしまいに、みなさまへのメッセージをお願いします。

宮田:いま大阪・関西万博が開かれています*が、『Dai-versity』は、自分なりの万博みたいなものと思っています(笑)。さまざまな新しいものを見て聴いて、楽しんでいただける場所にしたいと思います。ぜひ、体験してみてください!

(*2025年6月にお話を伺いました)