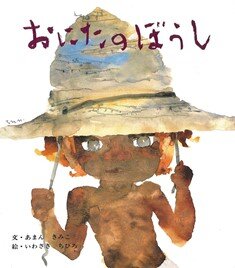

スクリーンに絵本を投影し、朗読とともにクラシック音楽をお届けする「音楽と絵本」は、第一生命ホールで長年続けられてきた親子のためのコンサート。今回のテーマに選ばれた絵本は『おにたのぼうし』(あまんきみこ・文/いわさきちひろ・絵 ポプラ社)です。構成と選曲を担当するチェリストの遠藤真理さんにお話を伺いました。

[聞き手・文/原 典子(音楽ジャーナリスト)]

遠藤さんは2024年3月の「音楽と絵本」コンサートにもご出演されていましたね。

遠藤さんは2024年3月の「音楽と絵本」コンサートにもご出演されていましたね。

絵本『うきわねこ』のコンサートに、構成を担当されたハーピストの吉野直子さんからお声がけいただいて出演しましたが、絵と朗読と音楽が一体となった本当に理想的な企画だなと思いました。対象年齢も4歳以上で、「静かにしていようね」という言葉がわかってくる年頃なので、子どもたちもすごく集中して聴いてくれて。いつかまた出られたらと思っていたので、今回構成を担当させていただくことになり、とても嬉しいです。

今回のテーマとなる絵本に『おにたのぼうし』を選ばれた理由を教えてください。

この絵本を推薦してくれたのは、じつは私のふたりの娘たちでした。小学生と中学生なのですが、KUMONの教材でこの絵本を読んだことがあり、深く心に残っていたそうです。あまんきみこさんは小学校3年生の国語の教科書に載っている『ちいちゃんのかげおくり』の作者ですが、最初はそれで興味をもったみたいですね。

この絵本を推薦してくれたのは、じつは私のふたりの娘たちでした。小学生と中学生なのですが、KUMONの教材でこの絵本を読んだことがあり、深く心に残っていたそうです。あまんきみこさんは小学校3年生の国語の教科書に載っている『ちいちゃんのかげおくり』の作者ですが、最初はそれで興味をもったみたいですね。

節分の夜、豆まきで追い出されてしまった鬼の子「おにた」と小さな女の子の物語ですが、なんとも言えない終わり方が印象的な絵本です。

大人の視点で選ぶと、ためになる絵本にしようとか、ハッピーエンドのストーリーがいいとか、いろいろな考えが入ってきてしまいますが、娘たちは『おにたのぼうし』のちょっと悲しいような、寂しいような、あの独特の世界観が気に入っているようで、しきりに勧めてきたんです。私の親世代から長らく愛されてきた、いわさきちひろさんの絵も懐かしい感じがして。おにたの表情などは、たまらなくかわいいですよね。

この絵本で、いちばん心に残ったシーンは?

やっぱりおにたが女の子の家にご飯を持って行ってあげるシーンでしょうか。助けてあげたい一心だったんでしょうね、おにたの優しさに心打たれます。

遠藤さんがこの絵本からイメージした音楽は、フォーレのピアノ五重奏曲第1番とのことですが、その理由をお聞かせください。

まず、いわさきちひろさんの絵の淡い色彩感からフランス音楽のイメージが浮かんで、物語をあらためて読み込んでいくうちに、これはフォーレしかないのではと思いました。フォーレの音楽ってとりとめのない感じがしますが、雪の降る夜の寒々しい雰囲気などは、ピアノ五重奏曲第1番がぴったりだなと。五重奏という形態は比較的シンフォニックな作品が多いのですが、この曲は非常に繊細なんです。

朗読の藤木大地さんも、この物語のイメージにぴったりです。

かねてから藤木さんに朗読してもらえたらいいなと思っていたら、その願いが通じてご出演いただけることになりました。さらに第1部ではシューベルトの「魔王」も歌っていただきます。娘たちを藤木さんのコンサートに連れて行ったとき、王子様のようなイメージと、カウンターテナーの高い声とのギャップに驚いていたので、子どもたちの反応が楽しみです。

第1部では、楽器紹介をしながら、それぞれの楽器や歌の魅力を味わえる名曲がプログラムされています。

娘の携帯電話の着信音にもなっているモーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」、チェロといったらサン=サーンスの『動物の謝肉祭』より「白鳥」など、誰もがどこかで聴いたことのあるメロディがたくさん登場します。いっぽうで實川風さんが作曲した無伴奏ヴィオラのための「夜曲 I 」が入っているのにも、ぜひご注目ください。實川さんは素晴らしいピアニストでありながら、作編曲の才能もあって。ヴィオリストの田原綾子さんとはご夫婦なので、ヴィオラのことを深く理解されているのだと思います。

アンサンブルのメンバーは、いずれも遠藤さんが信頼する一流の方々ですね。

林悠介さんは、私がソロ・チェロ奏者を務めている読売日本交響楽団の同僚です。ビルマン聡平さんは芸高(東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校)の後輩で。おふたりともすごく優秀なヴァイオリニストです。

林悠介さんは、私がソロ・チェロ奏者を務めている読売日本交響楽団の同僚です。ビルマン聡平さんは芸高(東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校)の後輩で。おふたりともすごく優秀なヴァイオリニストです。

最後に、コンサートに来てくださるお子さんと保護者の皆さんにメッセージを。

小さいときに見たことや聴いたことって、心のどこかにずっと残っていくものだと思うんですね。今回はスクリーンに大きく映し出された絵と朗読、そして音楽からどのような化学反応が起きるか、私も今からとても楽しみにしています。子どもの感性は本当に豊かですから、「チェロって大きい!」「あのお兄さんの声きれい!」「フランス音楽って素敵」など、どんなことでもいいので、肌で感じていただけたら嬉しいです。