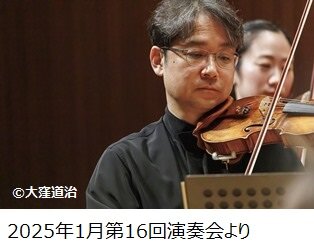

指揮者なしで演奏活動を続ける「トリトン晴れた海のオーケストラ」は第2巡目となる「ベートーヴェン・ツィクルス」を展開している。この6月28日に開催される「第17回演奏会」では、ベートーヴェンの<傑作の森>の代表的作品である「交響曲第5番 『運命』」のほかに、リヒャルト・シュトラウス(1864~1949)の歌劇「カプリッチョ」より「序曲(弦楽六重奏)」と「オーボエ協奏曲」が演奏される。その演奏会に向けて、プログラミングの意図や演奏への取り組みについて、コンサートマスターの矢部達哉と、この「晴れオケ」創設からのオーボエ奏者であり今回のソリストも務める広田智之に話を伺った。

[聞き手/片桐卓也(音楽ライター)]

「ベートーヴェン・ツィクルス」もいよいよ中盤を迎え、2025~26年にかけては「運命」と「田園」(第18回)がそれぞれ取りあげられます。今回は「第17回」の演奏会の興味深い組み合わせについて伺いたいのですが、なぜ、この組み合わせを選ばれたのでしょう?

矢部:まず僕から話すのが良いと思いますが、R.シュトラウスの「オーボエ協奏曲」を広田さんに吹いてもらいたいというのは僕の長年の希望だったのです。ただ、オーケストラのオーボエ・パートも吹いてもらわなくてはならないので、このベートーヴェン・ツィクルスの中で、どの組み合わせならば、前半に協奏曲を吹いて、後半の交響曲も吹いてもらうのが可能なのかという問題があり、ずっと広田さんと相談もしていたのです。それが前提としてあって、今回なら出来そうだと思いました。

広田:矢部さんから申し出はとても嬉しいことで、実は僕もR.シュトラウスの「オーボエ協奏曲」が大好きで、以前から晴れオケで吹いてみたいと思っていたので、ついにやる時が来た、という感じです。ただ、実際にはベートーヴェンの交響曲のオーボエを吹くというのは、どの曲でもとても大変なことで、この「運命」もオーボエにとっては難しいです。オーボエのソロも登場する交響曲ですから、簡単では無い。でも、この組み合わせなら、ひとつのプログラムの中に並んでいて違和感がないし、とても興味深い組み合わせになるのではないか、と思って挑戦します。

オーボエ奏者の方にとって、R.シュトラウスの「オーボエ協奏曲」というのはやはり大切な作品ですよね。

広田:モーツァルトの「オーボエ協奏曲」と並んで、オーボエ奏者なら一度は吹いてみたいと思う作品だし、外せない作品ですよね。しかも「晴れオケ」と一緒にできるということは、僕にとっては最高の条件が揃ったという感じです。

広田:モーツァルトの「オーボエ協奏曲」と並んで、オーボエ奏者なら一度は吹いてみたいと思う作品だし、外せない作品ですよね。しかも「晴れオケ」と一緒にできるということは、僕にとっては最高の条件が揃ったという感じです。

矢部:個人的な体験としては、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席オーボエ奏者だったローター・コッホ(1935~2003)の演奏がとても印象に残っています(注・1995年に最後の来日公演を行い、東京都交響楽団とR.シュトラウスの協奏曲を披露した)。特に最後の楽章は「夕暮れ」というか、作曲家の人生の最後と演奏家のキャリアの最後の時間が重なるような感じがあって、想い出深い演奏でした。

R.シュトラウスの「オーボエ協奏曲」自体が作曲家にとって本当に晩年の作品で、老年の心境を垣間見ることもできますが、一方で若々しい希望のような部分も感じさせてくれる作品に思えます。

広田:作品が産まれた経緯というのがそうさせたのかもしれませんが、やはり第2次大戦が終わった後に書いた作品なので、懐旧などとともに、新生という想いもあったのかもしれませんね。ソロ奏者としては、オーケストラとの室内楽的な対話が出来る作品なので、それを「晴れオケ」のメンバーと出来るのが楽しみです。

演奏会のはじめにはR.シュトラウスの歌劇「カプリッチョ」の「序曲」(弦楽六重奏)が演奏されます。

矢部:いきなり「オーボエ協奏曲」から始まるのではなくて、そこへの助走として、1941年の作品である歌劇「カプリッチョ」の有名な弦楽六重奏による「序曲」を入れるのは、オーケストラのメンバーにとっても、広田さんにとっても入りやすいかなと思いました。この「序曲」と「オーボエ協奏曲」は時期的に近いので、とてもうまい選曲が出来たと思います。

矢部:いきなり「オーボエ協奏曲」から始まるのではなくて、そこへの助走として、1941年の作品である歌劇「カプリッチョ」の有名な弦楽六重奏による「序曲」を入れるのは、オーケストラのメンバーにとっても、広田さんにとっても入りやすいかなと思いました。この「序曲」と「オーボエ協奏曲」は時期的に近いので、とてもうまい選曲が出来たと思います。

R.シュトラウスという作曲家の人生~交響詩からオペラへ、そして晩年の様々な作品へと移って行く姿が、プログラムからも感じられそうですね。

広田:R.シュトラウスの変化ということで言えば、オペラでもとても前衛的と言える「サロメ」や「エレクトラ」の時期があり、その後に「ばらの騎士」や「ナクソス島のアリアドネ」を経て、表現のダイナミックさだけでなく、音楽そのもの魅力を伝えるような心境に変化して行ったのだろうと感じます。その先に、純粋に音楽を愛して、それを表現したいという想いになって行った。そこで書かれた「オーボエ協奏曲」には作曲家自身の音楽への愛があふれていると思います。

そしてメインには「運命」です。

矢部:第2巡目なので、すでに一度、この傑作を弾いている訳ですが、それを繰り返すという意識ではなく、また新しく見直して、もっと練り上げたものにして行きたいと考えています。

矢部:第2巡目なので、すでに一度、この傑作を弾いている訳ですが、それを繰り返すという意識ではなく、また新しく見直して、もっと練り上げたものにして行きたいと考えています。

メンバーの皆さんもそう感じていると思うのですが、2回目となると、さらに音楽的な深さが増してきます。2巡目の「英雄」を弾いた時でも、自分で弾きながら、ああ、ここまで出来たのだという想いがあふれてきました。しかし、また次にやれば、もっと多くのことが出来ると思うし、メンバーも同じ想いだと思います。

広田:矢部さんもリハーサルであまり細かい点まで指摘しなくなっていましたけれど、それでもみんなが積極的に演奏に取り組んでいるので、違った世界が生み出されて来るような感じがしています。

矢部:この前、松本で「第4番」も演奏したのですが、僕にとっては難しいなと思うこの交響曲も、メンバーのほうがより伸びやかに音楽に向かっていて、僕より先に行っているなと感じるぐらいでした。大きなホールでも大丈夫なぐらいの響きです。一度、ベートーヴェンの第1番から第9番「合唱付き」まで経験をしたので、僕が細かく指摘しなくても、みんなが楽譜の意味を考えて、それを前よりもさらに演奏の時に出してくれるようになったなと感じています。

広田:矢部さんともちょっとしたアイコンタクトで、作品の進む中でお互いのやりたい方向が分かるようにもなって来ましたよね。それが全体にも浸透していて、みんな自信を持って演奏していると思います。

楽しみにしています。ありがとうございました。